モンゴル軍船の椗

( もんごるぐんせんのいかり )

作品解説

2度目の蒙古襲来(もうこしゅうらい)・弘安の役(こうあんのえき)の時に日本にやって来たモンゴル軍船のイカリである。長崎県・鷹島の神崎湾の海底で発見された。

当時のイカリは木と石を組み合わせていた。石の部分は碇石(いかりいし)といい、海底から引き上げた実物である。木の部分は引き揚げ資料を基に全体を推定復元した。ほぼ同じ大きさの2つの石で木の軸をはさむ形が、モンゴル軍船のイカリの特徴である。この碇石は石灰岩で、固定しやすくするためか、縄がかかる部分の石の表面を浅く彫りくぼめている。

イカリの発見時の状況から見て、このイカリを付けていた軍船は停泊中(ていはくちゅう)に沈没したと考えられる。

作品データ

- 分野

- 考古

- 員数

- 1個

- 出土地

- 長崎県鷹島海底遺跡

- 時代

- 鎌倉時代

- 年代世紀

- 13世紀

- 所蔵者

- 長崎県松浦市教育委員会

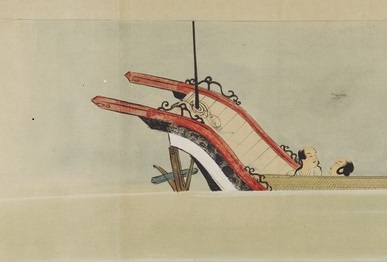

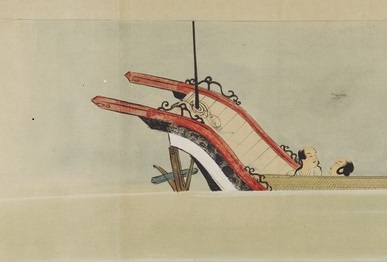

イカリ出土状況図

展示している碇石は、4号椗(いかり)のもの。『松浦市文化財調査報告書第4集 松浦市鷹島海底遺跡 総集編』より転載。

鷹島海底遺跡と国指定史跡鷹島神崎遺跡

遺跡は陸上だけでなく、海底や湖底にも存在する。

長崎県の伊万里湾の入口付近に位置する鷹島の南側沿岸海域からは、以前から壺や碇石など様々なものが引き上げられてきた。これまでに10回以上の発掘調査が行われ、それらのほとんどが弘安の役の時のモンゴル軍に関わるものだということが分かった。4,000点以上の遺物が出土し、モンゴル軍船の船体も2隻発見されている。神崎湾を含む範囲が国の史跡、鷹島神崎遺跡に指定されている。

画像提供:松浦市教育委員会

描かれたイカリ

モンゴル船のイカリ。

画像:『蒙古襲来絵巻(模本)』東京国立博物館蔵。

蒙古襲来と元寇

蒙古襲来とは、13世紀に起きたモンゴル帝国による2度の日本侵攻のことである。日本史研究では当時の人々にならい、この出来事を蒙古襲来と呼んでいる。また、侵攻が行われた時の元号をとって、1度目を文永の役(1274年)、2度目を弘安の役(1281年)という。当時、モンゴルを蒙古と書き表していた。

日本侵攻を行ったモンゴル帝国の大ハーンであるフビライが直接支配していた地域が現在の中国にあたり、国号を元としていた。そのため、元による侵攻、元寇という言葉が江戸時代に生まれ、その後広く使われるようになった。